MSI のノートPCをご存知ですか?

MSI と言えば自作ユーザーにはお馴染みのパーツメーカーですが、近年ノート PCの分野でもその名を聞くようになりました。同社は PCパーツの総合的なサプライヤーなので、そのモノづくりの技術と経験をノートPC にフィードバックさせ、一般用・ビジネス用のモバイルノート、クリエイター向け・ゲーマー向けの大型ノートなど様々なモデルを発売して急速にその認知度を高めています。

今回はその MSI製ノートの中からビジネスシーンで活躍しそうな一台をピックアップして見てみましょう。ビジネス用途ということで持ち歩くことを前提に軽いモデル Prestige 13Evo A12M をチョイスしました。メーカーさんにお願いしてお借りすることができたので実機レビューしていくことにします。

Prestige 13Evo A12M は軽さと快適性が両立した一台

※画像は メーカーサイト より

PCに詳しくない方は聞き慣れないかも知れませんが、MSI社は1986年に台湾で設立されたコンピュータ部品の会社で PCのパーツメーカーとしては世界4大メーカー( ASUS / MSI / GIGABYTE / ASRock )に数えられ、マザーボードやグラフィックカードなどの主要パーツはもちろんのこと、電源ユニット、冷却装置、PCケースなどの周辺パーツや液晶ディスプレイなどの周辺機器に至るまで発売しており、PCメーカーや BTOメーカーへのパーツ供給、PCパーツショップ経由での一般販売で自作 PCユーザーにはとても馴染み深いメーカーとなっています。

Prestige 13Evo A12M について

Prestige 13Evo A12M ってどんなパソコンでしょう。

メーカーの公式サイトによれば「日本国内のビジネスユーザー向けにデザインと機能を最適化。本体重量わずか990gのビジネスPCながらも、あらゆる期待に応えるスタイリッシュでパワフルなビジネスPC。」とあります。

モバイルノートはその名のとおり持ち歩いて運用することを前提としています。皆さんはモバイルノートに何を求めるでしょうか。性能については CPU種別、メモリ容量、ストレージ容量…… と吟味して選ぶかと思いますが、それ以外の部分でモバイルノートに求められている 3大要素は「軽さ」「筐体強度」「駆動時間」です。これについて Prestige 13Evo A12M は軽さ(質量)については筐体にマグネシウム合金を採用することで軽量化を実現、アメリカの MIL規格「MIL-STD-810G」に適合する高い耐久性を維持しながら 質量 990g を達成しユーザーの重量負担を軽減しています。もちろん軽くなったと言っても一番重い部品であるバッテリーを削ったりパーツを省略しているわけではなく、しっかりと 最長駆動 20時間を超える長持ちバッテリー を搭載しています。これらのことからも Prestige 13Evo A12M はモバイルノートとして軽さと快適性が両立した完成度の高い一台と言えるのではないでしょうか。

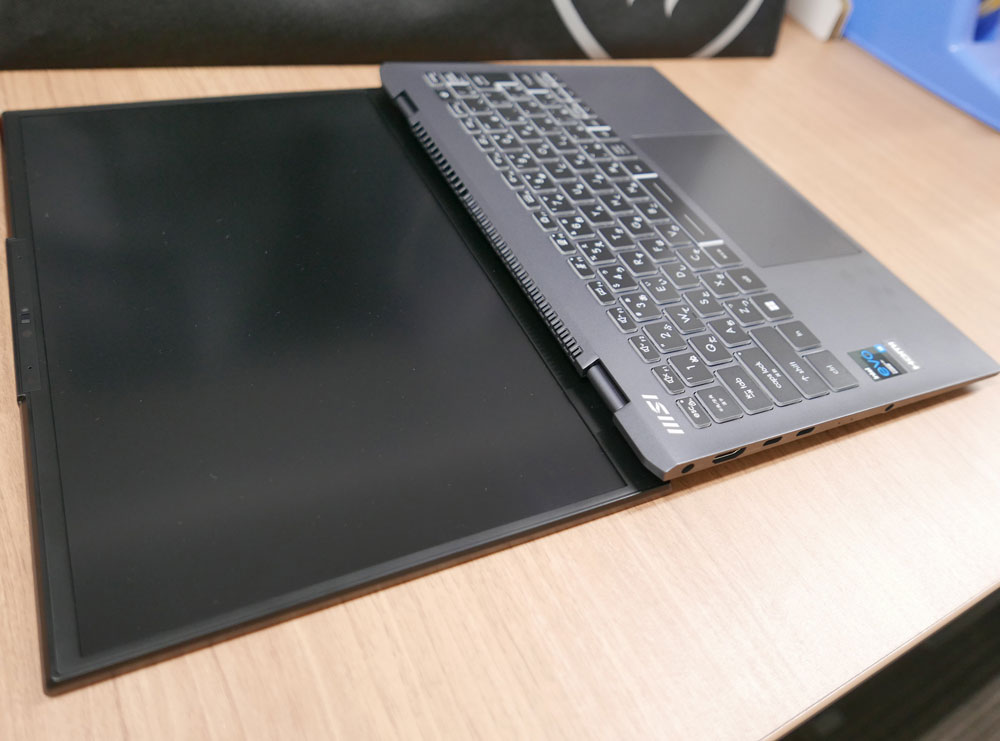

Prestige 13Evo A12M 外観

見た目はエッジが際立ち丸みの無いデザインなのでシャープでクールな印象があります。今回の検証機のカラーリング「ステラグレイ」は黒に近いグレーで、マット仕上げのため光の反射を抑えています。天面には鏡面の MSIロゴが鎮座しており、本体の丸みのないデザインに合ったデザインで統一感があります。PCを開くとノングレアの液晶ディスプレイが現れます。蛍光灯の光が反射しないのでオフィスで利用するには最適な選択肢となります。完全に開き切ると180°オープンとなり、専用ボタン(ワンキーモード有効時はF12キー / 通常時は Fn+F12 で動作)によって画像が180°回転可能なので商談の際に便利です。

正面(上)・背面(下)

右側面(上)・左側面(下)

ポート類はどうなっているのでしょうか。まず、正面側はエッジの立ったスタイルでポートやインジケータなどは一切ありません。背面にはダクトがあり、中に金属のフィンが見え隠れするのでおそらく排気用と思われます。

右側面には(画像左側から順に)microSDカードリーダー(microSDXC対応)、ケンジントンロック穴、USB3.2 Gen2 Type-A があります。Type-C だけで構成されるPCが多い中、ビジネスシーンでは高頻度で USBメモリを利用するので Type-A ポートがあるのはありがたいです。

左側には(画像左側から順に)AC充電用ポート、HDMI出力、Thunderbolt 4 Type-C(USB PD対応)×2 、電源とバッテリーのインジケーター(小さいドット)、オーディオコンボジャック となっています。AC充電や外部ディスプレイに映像出力する際、本体左側に入出力ポートが集中しているので右手でマウスを操作しながらでもケーブルが邪魔になるということもありません。

インプレッション

クリックで拡大

クリックで拡大

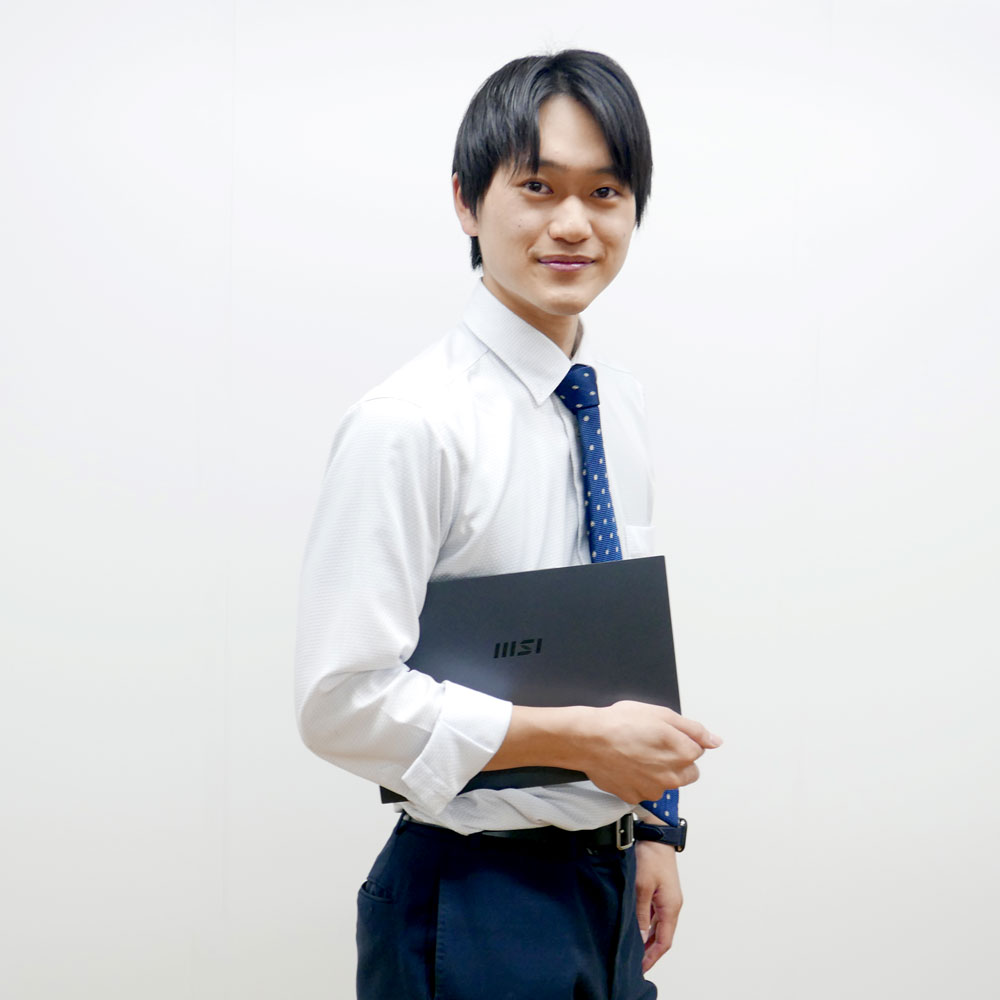

持った時のサイズ感です。モデルは身長 181cm で Prestige 13Evo A12M を抱えている様子です。サイズは 横299mm × 幅210mmで、これはほぼ A4用紙(297mm × 210mm)サイズです。13インチノートなのでもともと小型ですが、薄さ(最大部分 16.9mm)、軽さ(質量 990g)のため持ち運びもまったく不快ではなく邪魔にもなりません。

僕が実際に触ってみた感想で恐縮ですが、まず画面の発色が明るく駆動音が皆無なのが印象的で、何より蛍光灯の光が当たる位置でもノングレア液晶なので画面に反射することなく作業できるのでオフィスユースに向いていると思います。スタイルはエッジが効いていてやや野性的、精鋭的なイメージがありますが、できるビジネスパーソンを目指す僕としてはお気に入りの部分でもあります。

仕様

インプレッションが済んだところでスペックについて見ていきます。下記はレビュー機の仕様※です。

| 製品名 | Prestige 13Evo A12M |

|---|---|

| OS | Windows 11 Pro |

| ディスプレイ | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、ノングレア |

| CPU | インテル Core i5-1240P / 12コア(4P+8E)16スレッド |

| グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |

| メモリ | 8GB LPDDR5 オンボード |

| SSD | 256GB(M.2 NVMe) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 |

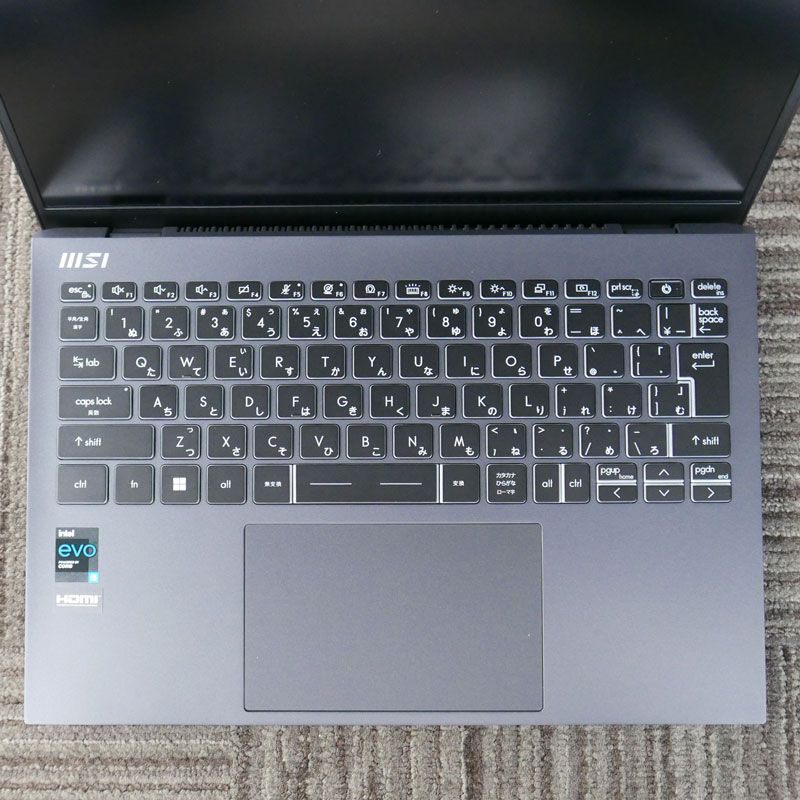

| キーボード | シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード |

| スピーカー | ステレオ2スピーカー |

| 映像出力端子 | Thunderbolt 4 Type-C(USB PD対応)×2、HDMI ×1 |

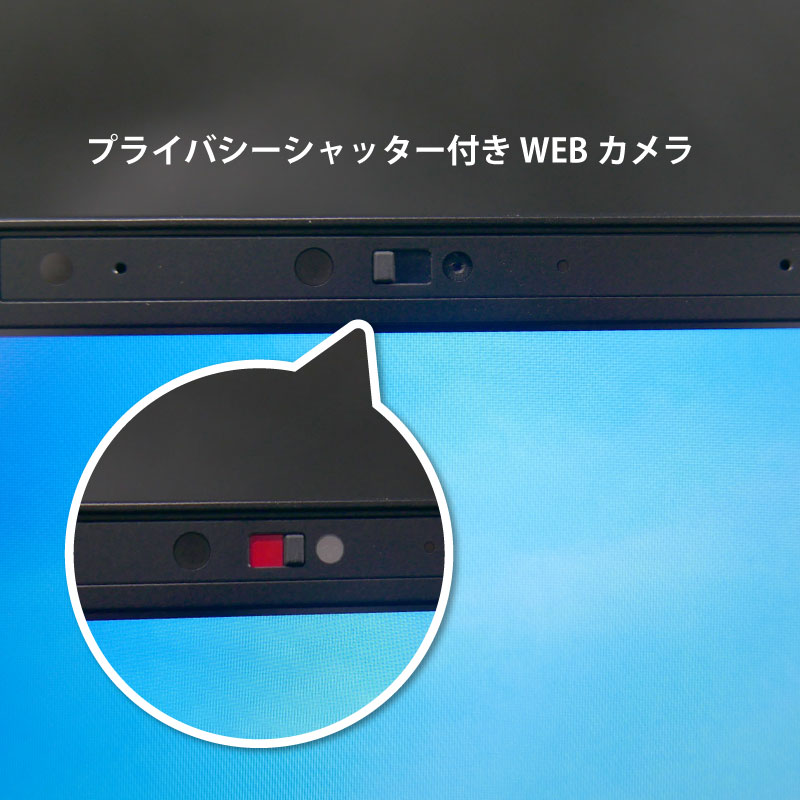

| Webカメラ | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付 |

| I/Oポート類 | Thunderbolt 4 Type-C(USB PD対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI ×1 オーディオコンボジャック ×1 microSDカードリーダー(microSDXC対応) |

| バッテリー | リチウムイオン、75Whr、4セル 最大23時間15分(JEITA 2.0) |

| ACアダプタ | 65W |

| 本体サイズ・質量 | W:299mm × D:210mm × H:16.9mm 990g |

| 本体カラー | ステラグレイ |

| セキュリティ | 顔認証カメラ、指紋認証リーダー、ハードウェアTPM 2.0 |

| 保証期間及び 修理対応可能期間 |

製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 修理:製品発売日から起算して3年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |

| 付属品 | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) |

※今回レビューに使用している検証機は実際に販売される機種の仕様と異なる場合があります。

スペックを見てみると Pコア搭載の CPU、DDR5メモリ、Iris Xe グラフィックス、Thunderbolt 4、Wi-Fi 6E …… などを採用しており、紛れもなく 2023年の最新機です。そしてわずか 990gにもかかわらず 公称値 20時間を超えるバッテリーはユーザーにとってありがたい仕様です。もちろんそれ以外にもご紹介したい部分はあるのですが、ひとまず各主要構成パーツを見ていくことにしましょう。

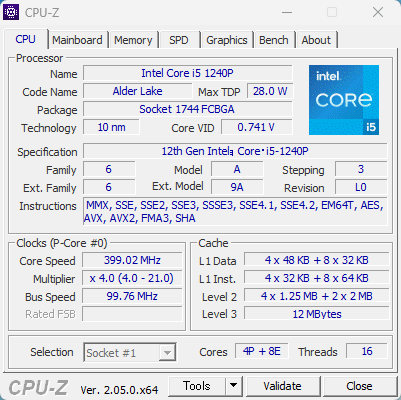

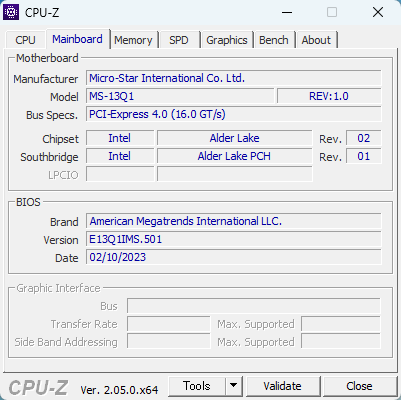

CPU

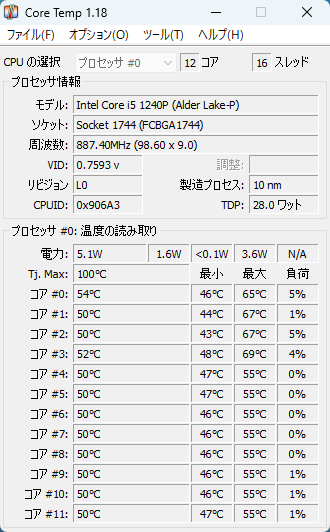

CPUは Core i5 1240P は 10nmで製造されており、12コア(4Pコア+8Eコア)16スレッドとなっています。インテルEvoプラットフォーム準拠なので複数のアプリを同時に実行したり負荷の高いメディア処理を行っても快適動作します。この CPUはターボブースト時は 4.4GHzと高速に動作、最大 TDP は 28W です。L3キャッシュを 12MB搭載しておりメモリアクセスの時間を短縮し CPU性能を向上させています。

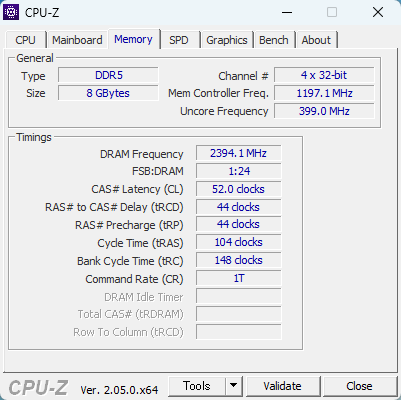

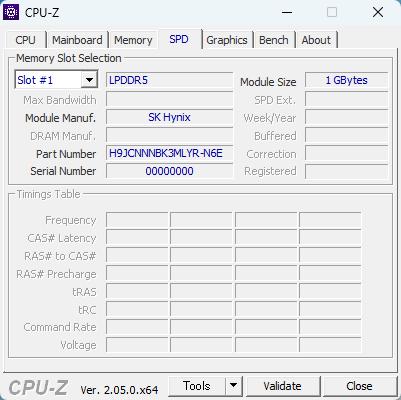

メインメモリ

メインメモリは仕様どおりの DDR5 8GB で、検証機では SK Hynix製の LPDDR5 を採用していました。Windows 10/11 のシステムで利用されるメモリは概ね 3~4GBなのでブラウザでタブをいくつか開いた状態でワードやパワーポイントを起動する程度であれば問題はありません。エクセルの処理にしてもよほど大きなデータを扱うのでなければ許容範囲となります。本機はオンボードメモリ仕様で増設ができないため、大容量メモリを希望する場合は購入の際に 16GBモデルをチョイスすればよいでしょう。

ストレージ

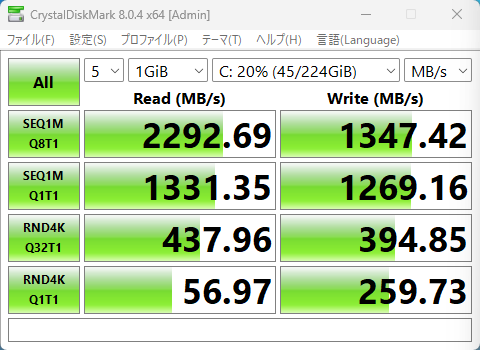

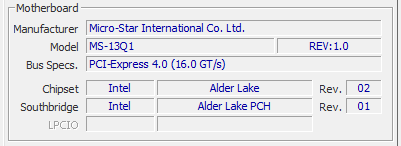

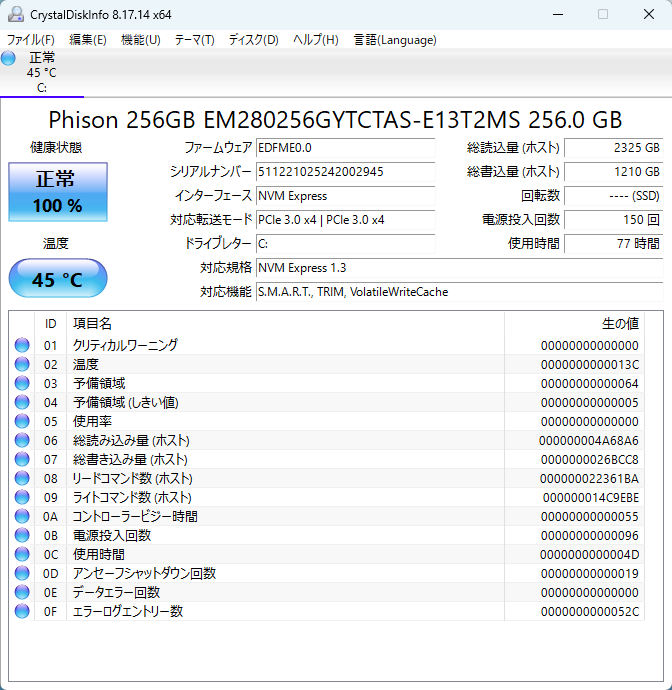

検証機のストレージは Phison製の Gen3 SSD 256GB が採用されていました。マザーボードの PCI Express が Gen4 で動作しているのでやや惜しい気もしますが、ストレージの速度計測結果はご覧のように読み込みが 2.3GB/s、書き込みが 1.3GB/s ととても高速です。ランダムアクセスも速いので大きなデータを読み込むなど多少負荷がかかったとしてもストレスを感じることはありません。

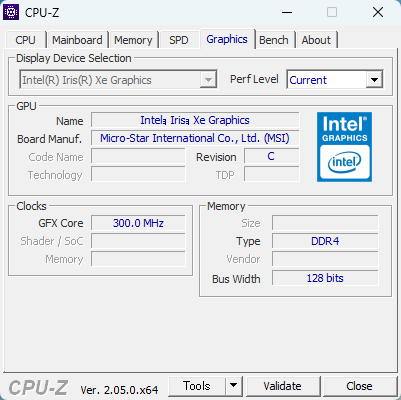

グラフィック

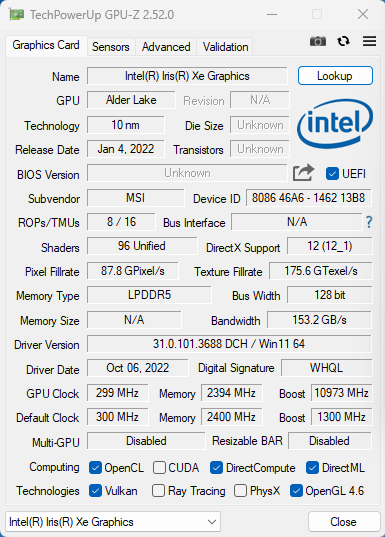

グラフィックはCPU内蔵の Intel Irsi Xe Graphics で、グラフィックメモリはメインメモリとシェア(搭載メインメモリ容量により異なる)、バス幅 128bits、グラフィックスは DirectX 12、OpenGL 4.6、OpenCL 3.0 に対応しています。高度な 3Dグラフィックこそ得意ではないものの、一昔前の Intel HDグラフィックスより高性能なので 最近よく見かけるようになった会議室の大型ディスプレイへの接続も HDMI 4K@60Hz で出力可能です。

液晶ディスプレイ

画面は 13.3インチ、WUXGA(1920×1200)、60Hz、WUXGA液晶パネルはノングレアなので反射や映り込みが抑えられています(右画像を参照)。そしてビジネスシーンではありがたいのがアスペクト比 16:10 という点です。フルHD(1920×1080)ではなく 1920×1200 となり、わずか120ピクセルの差ですが一般的なノートPCのフルHD解像度ディスプレイよりも広い作業領域が確保できるので作業効率がアップします。

セキュリティ関連

本機は Windows 10/11 で採用されている Windows Hello 顔認証 と指紋認証 に対応しています。

その他、セキュリティ関連では Windows 11 の必須要件でもあるハードウェアTPM 2.0 に対応しています。この TPM 2.0 は身近なところでは BitLocker で利用されており、内部のストレージデバイスが取り出されたりしても、データの機密性を保つことができます。

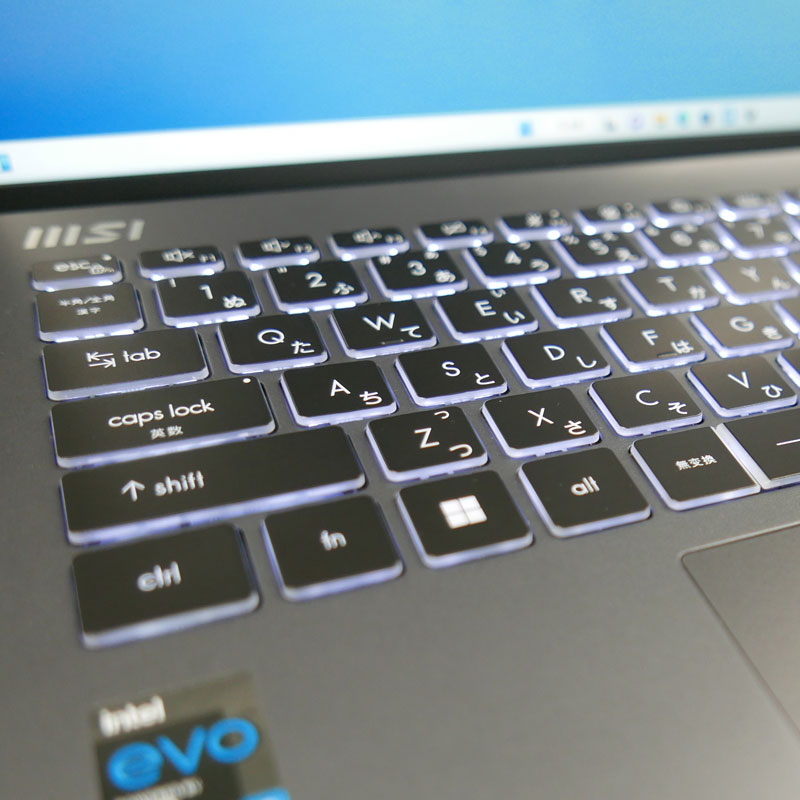

キーボード・タッチパッド

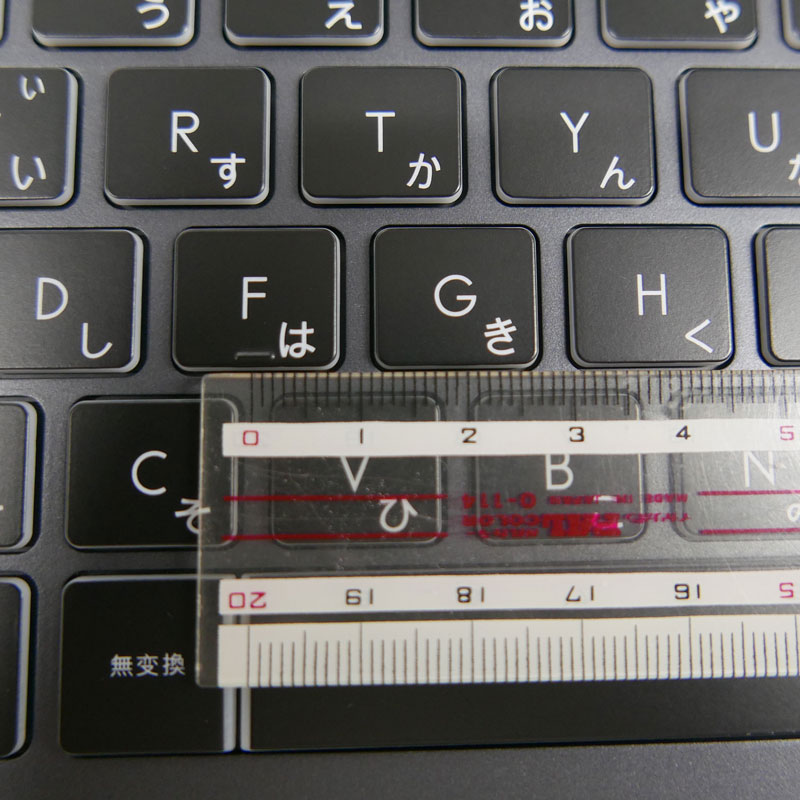

タイル状に配列されているバックライト付きのキーボードは視認性良好です。キーピッチは実測値 19mmで打鍵感はパカパカと小気味よい感覚があり、フニャ感・グニャ感はありません。本格入力であれば外付けキーボードにその任を譲るかも知れませんが、カフェなどでの長時間の入力作業でもストレスを感じずに済みそうです。

実のところ、本機のように配列が素直なのは高評価できるポイントで、機種乗り換えの際も違和感なく馴染むはずです。他社製PCで見かける特殊配列(左側ESC・半角全角・Fn/Ctrl周辺の配列、かなキーで言う「め・ろ・む」あたりの配列、右側BS/DEL/エンター周辺配列などが特殊)のキーボードの場合は慣れるまで苦労した上に数年後の乗り換えで再び苦労することになりますから。

筆者はマウス操作に慣れているためタッチパッドを使う機会はあまりありませんが、大型なのでジェスチャしやすく快適そのものでした。操作感は表面上に物理的なボタンはないので左右の下端を押し込む感じでカチッとしたクリック感があります。キーボード入力の際は大型ゆえに左右の親指付け根あたりが触れてしまうこともありますが、それを差し引いても大型タッチパッドは小型のそれに比べ楽であるといえます。

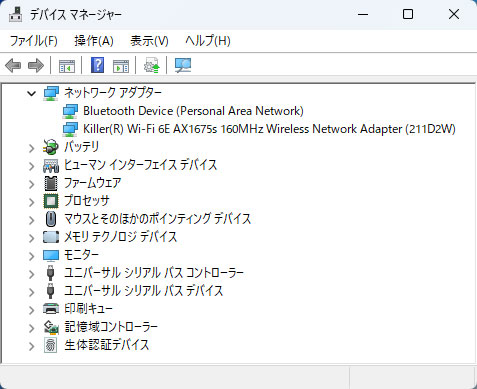

Wi-Fi Bluetooth

搭載されている無線LANモジュールは Intel製の Killer Wi-Fi 6E AX1675s 160MHz Wireless Network Adapter (211D2W) で、Wi-Fi と Bluetooth をサポートしています。この Wi-Fiモジュールの最大の特徴は従来の Wi-Fi5 / Wi-Fi6 (acやax)だけでなく最新規格の Wi-Fi 6Eをサポートしている点でしょう。

Wi-Fi 6E と耳にしてもそれの何が違うのかさっぱりわからない?という方のために簡単に説明すると、「Wi-Fi 6E はこれまで渋滞していた高速道路の車線が増え拡幅もされて快適になった」 といった感じでしょうか。

技術的に言うと Wi-Fi 6E は元になった Wi-Fi 6 と同じ規格で動作しますが、新周波数帯の6GHz(5.925GHz~7.125GHz のうち国内では 6.425GHzまで)がサポートされることで、より多くの周波数帯域を利用することができるようになっています。旧来の Wi-Fi バンド(2.4GHz/5GHz)では規格周波数範囲の帯域に複数のチャンネルが詰まって混雑していましたが、6E(6GHz帯)を利用可能になったことで電波の重複や干渉が起きないというメリットがあります。そればかりか、広い帯域幅のおかげで遅延を抑えた高速通信を可能にしてメタなどのVRデータや8K動画も楽々、大容量データ通信時代に対応するようになりました。もちろんモジュールの能力を最大限活かすためにはルータなどの通信機器が対応している必要がるのは言うまでもありません。

バッテリーとACアダプター

バッテリーは75Whr 4セルタイプで本体に内蔵されています。公称値(JEITA 2.0)で最大23時間とのことで実際の駆動時間は最大でも公称値の 7~8割程度と見ればよいでしょう。もちろん高負荷の作業をしているとか液晶画面の明るさを高くしているような場合、あるいはBluetooth接続された機器の数によっても電力消費量は多くなります。電力消費を気にせず使うとすれば公称値の半分としても 10時間以上持つ計算です。ビジネスシーンでは丸一日外出しても給電なしで行けそうです。

本機の電源供給は専用ACアダプタによるもので、本機には通常の丸形と USB-C の 2つの 65W ACアダプタが標準で付属 しており、ACアダプターに給電するケーブルは3芯のミッキータイプを採用しています。他メーカーであればどちらかのみ付属で他方をオプション扱いするところですが、モバイルシーンにおいては拠点が一つだけとは限らず、自宅と会社など複数の場所で電源供給できる環境を確保したいので結局高額な代金を支払い購入することになるのであれば…… とメーカーさんの気配りに感謝です。

この他の給電方法としては USB PD対応ディスプレイに USB-C ケーブルを接続して給電する方法があります。この方法は Modern MD272QPW のような USB-Cで接続できるディスプレイとの組み合わせに限られますが、USB-C 1本でディスプレイへの映像出力の他、ディスプレイからPCへの給電※もできるので配線のわずらわしさもなく便利です。

※ノートPCからモニター側への給電は非対応となります。

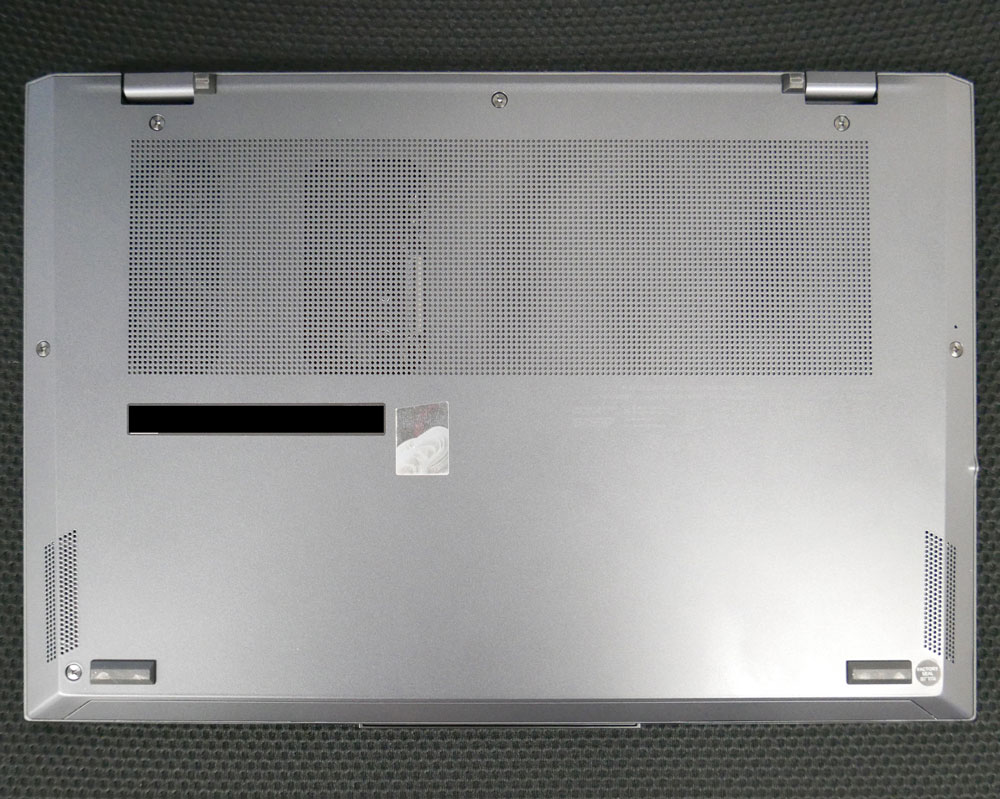

排熱

高性能な PCについて回るのが排熱問題です。本機は高負荷をかけてもファンは回転しているものの音はほとんど聞こえず、PCに耳を当ててかすかに音が聞こえる程度です。高負荷時であってもよほど静かな夜中でもない限り気がつかないのでは?と思わせるのは嬉しい誤算です。もちろんファンにホコリや汚れのない新品状態での感想なのでしばらく使い続けていくうちにどうなるのかは気になるところです。

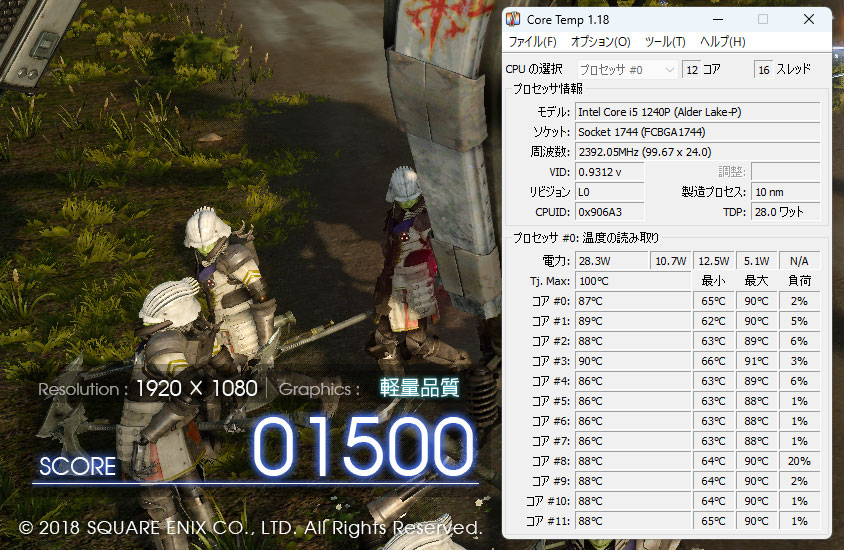

高負荷時を再現するため無謀にも FFベンチを回して(ベンチ結果は後述)みました。専用 GPUを搭載していない本機では縁のないベンチマークソフトですが、その分高負荷をかけた時の様子を見ることができると判断したためです。テスト中の温度計測で何度か 91~92℃ となって 90℃を超えることもありましたがそれも一瞬で、概ね 90℃程を上限として稼働しているようでした。

給排気処理は背面ダクトと底面のメッシュ部分(上記左側画像)から行っているようです。テーブルに置いたとして隙間がないと塞がってしまうのでは?と思うかも知れませんが、PCを開いた時に天板(液晶ディスプレイ部分)が下がってきて 1cm程浮かせる構造(上記右側画像)なのでサイドからの空気が通る構造となっています。天板にあった謎の突起はこのためだったんですね。

せっかくなので通常利用時の温度を計測してみました。計測中の負荷として ブラウザで YouTubeを視聴している状態です。気になる温度ですがそれほど上昇せず、アイドリング状態に近いものがあります。右の画像は 50℃程度を表示しています。このあと 20分放置で計測しましたが 60℃まで上昇したものの、それ以上の上昇は見られませんでした。

ベンチマーク

仕様についてはご理解いただけたかと思いますが、具体的にどのくらいの性能があるのかは気になるところです。パソコンの性能を知るため、みなさんお馴染みのベンチマークソフトで計測していきましょう。

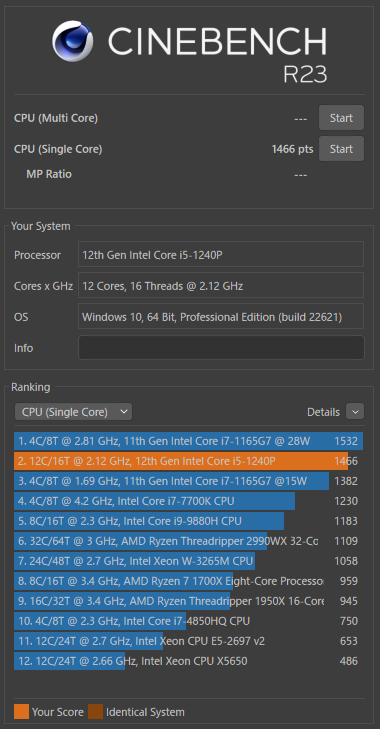

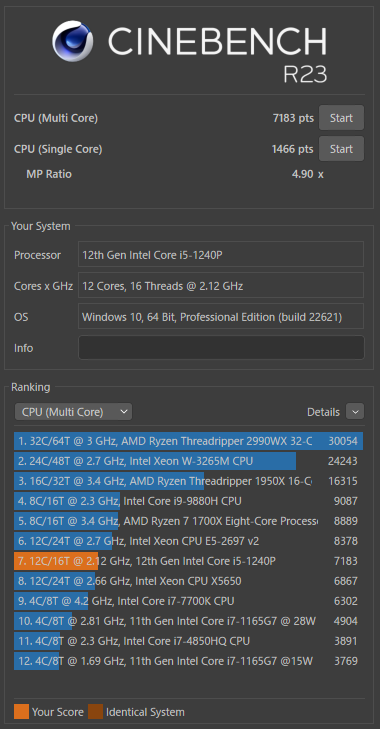

Cinebench R23

Single:1466pts

Multi:7183pts

Cinebench R23 での計測ではシングルが1466と高性能ぶりを発揮しています。このシングル性能が高いと何がおきるのか、それはもちろん瞬発力があるので各種アプリの起動が爆速になります。どんなシーンでも起動がもたつくようなことはないでしょう。一方のマルチ性能ですが、こちらはスコアが7183となっておりなかなかの高性能ぶりを発揮しています。(他のモバイルCPUのスコア参考値: M1チップ約7500、Ryzen5 5600U約7000、Intel i7 1185G7約5500 )

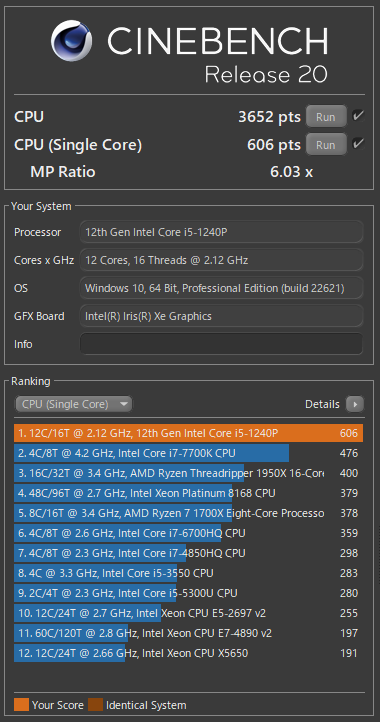

マルチコア世代の現代となってはマニアックな計測結果となっていますが、旧Cinebench でも計測してありますので参考にしてください。

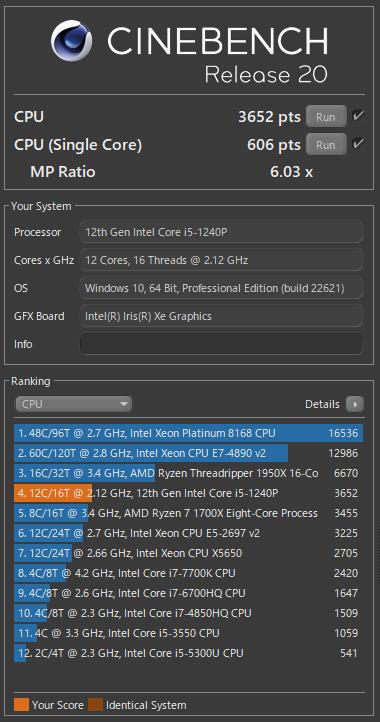

Cinebench R20

Single:606pts

Multi:3652pts

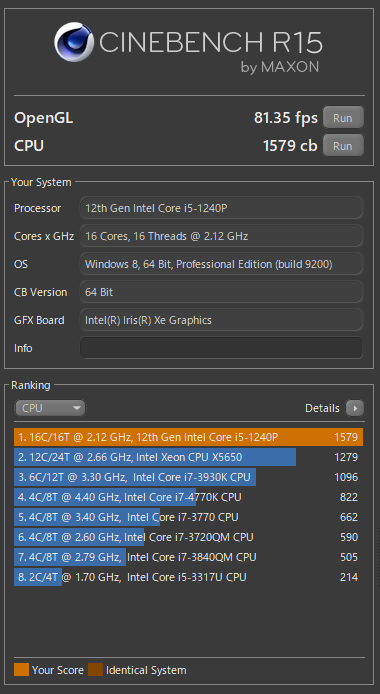

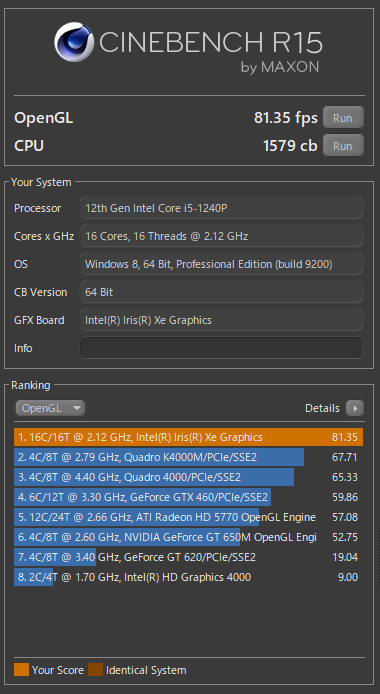

Cinebench R15

CPU(Multi):1579cb

OpenGL:81.35fps

他方、専用のGPUを搭載していないためかゲーミング性能はそれほど高くありません。下記は GeForce や Radeon などの専用 GPU が無いと厳しいであろう FFベンチを走らせた結果です。

FFベンチ

軽量品質:2290(重い)

もともとゲーミング仕様ではないのでこれは仕方ないですが、逆説的に言えばFFベンチが完走できるのはある意味すごいです。ゲーミング性能が高くないとは言いましたが GPU に Intel Iris Xe を採用しているのでマイクラなどは問題なく動作します。

参考までに MSI社はゲーミングノートにも注力しています。最新のCPUはもちろん、RTX4000番代GPU や 144Hz液晶を搭載したモデルなど豊富にラインナップしていますのでご興味のある方は同社ストアサイトをチェックしてみてください。

筆者目線のレビュー後記

Prestige 13Evo A12M について一通り見てきましたが、高いレベルでの完成形なのでビジネスシーンで活躍することは間違いありません。フルHDよりも広い16:10の画面はビジネスソフトやプログラムコード表示に有利となり、長時間駆動のバッテリーは外出時の荷物を減らし、処理能力の高いインテル Evo準拠の CPUを採用しデスクトップ並みの処理性能など、非常に満足度の高い機種だと感じました。これなら旧型の Windows 10 ノートからのリプレイスでも不満が出ることはないでしょう。

保証やサポートについても問題なさそうです。そもそも MSI社は PCパーツの世界的メーカーなので品質に不安なく使用できますし、製品保証は 2年間ついています。

ここが素敵

-

入出力ポート類が左側に集中

筆者はノートPCであってもマウスを常用しており、オフィス内では外部ディスプレイやAC電源に、会議では大型ディスプレイへ接続、その他、周辺機器は USB-Cハブを経由しています。接続するケーブルが全て左側に来ることで右手で操作するマウスに一切干渉しないのは非常に良い印象を受けました。 -

最新技術を惜しみなく搭載

Thunderbolt 4、Wi-Fi 6E、本機に採用されている最新規格にユーザーの持っている周辺機器環境が追いついていません。もちろんこれは悪い意味ではなく、PCが最新規格であれば長期間使用できるので結果として製品寿命が長くなります。 -

16:10の液晶画面

ブラウジングではブラウザのヘッダーや WindowsのタスクバーのためにWEBページの表示領域を削られてしまいますが、フルHDより縦に 120Pixel も広いのでサイト閲覧がしやすくなります。もちろんエクセルファイルの表示でも同様に画面が広く感じるので作業効率が上がります。

ここが惜しい

-

Windows 10

本機に標準搭載されている OSは Windows 11 Pro になります。Windwos 10 のサポートが2025年までとなりますが、企業需要はまだまだ Windows 10 に軍配が上がります。各企業もそのうち 11に移行するとは思いますが、現段階では DG版 Windows 10 を選択できると良さそうです。

ご購入相談

今回ご紹介した製品は下記サイトにてお取扱中です。

検討されている方はお問い合わせいただければ迅速に対応致します。

MSI製品および同社製品についての権利は MSI またはこれらの提携企業に帰属します。

また、本記事中の社名・商標・意匠・製品名称はそれぞれの企業または所有権者に帰属します。